MOTS SANS IMAGES

POOR LONESOME LUCKY LUCHINI <> « Je hais l’audidacte », disait rageusement un de mes camarades de khâgne, devenu depuis professeur à la Sorbonne. Bien sûr, cette formule demande à être nuancée, car il faut être au moins un peu auto pour être véritablement didacte : on n’apprend correctement que ce qu’on assimile par soi-même. Il n’en reste pas moins que ce travail personnel ne peut se faire correctement que s’il a été préparé efficacement par une formation venue de l’extérieur. Sinon, on se retrouve avec des Luchini qui croient avoir inventé l’eau tiède chaque fois qu’ils enfoncent une porte ouverte (ses commentaires de La Fontaine consistent généralement à répéter trois fois le même vers en ponctuant la chose d’un « Écoute ça ! ») et qui s’imaginent que toute citation a valeur de réflexion. Mais le pire n’est pas tant dans ce déballage maladroit d’un savoir mal digéré — il est dans l’inadaptation sociale qu’il entraîne. Persuadé qu’il est d’avoir découvert l’Éverest chaque fois qu’il ouvre la bouche, Luchini ne supporte pas qu’on puisse donner la parole à ses partenaires ou à son metteur en scène pendant plus de cinq secondes quand ils sont tous là pour présenter un film. On a pu constater en live cette pathologie à l’avant-première de Dans la maison réservée aux enseignants. Comme il était évident que le journaliste qui présentait l’affaire connaissait bien les autres films d’Ozon, c’était vraiment trop pour Fab Unlucky, qui régulièrement le coupait pour glisser des formules aussi brillantes que : « Ce qu’il y a de bien avec toi, c’est qu’on voit que tu aimes vraiment Ozon. » Qu’est-ce qu’on doit s’amuser sur un plateau avec un boute-en-train pareil !

INFOS ET DÉFOS <> Le ton est chaque fois plus assuré et plus pontifiant, mais toutes les demi-heures, Patrick Cohen de France Inter ouvre ses journaux du matin avec la même phrase : « Rarement visite de chef d’État n’aura été aussi surveillée. » Comme ce jeune homme me fatigue, je n’essaierai même pas de lui expliquer pourquoi sa négation est fautive. Je me contenterai de dire que cette tournure est l’un des plus gros contresens qu’on ait [sans négation] imposés à notre langue.

Chez Michel Field, la chroniqueuse est certes un peu jeune, mais elle prétend être spécialisée dans le cinéma et assure que l’ouvrage que Roger Moore a signé (car il est clair qu’il ne l’a pas écrit) et dont il assure la promotion stakhanovistement dans les médias français est très drôle. Jusque-là, on veut bien la croire. Mais elle tient, pour prouver la pertinence de son jugement, à donner un exemple : tenez-vous bien, bonnes gens, pendant le tournage d’Octopussy, en Inde, Moore devait changer de chemise après chaque prise, car James Bond ne saurait être pris en flagrant délit de transpiration ! Comment cette jeune fille peut-elle s’étonner de choses aussi banales ? a-t-elle jamais mis les pieds sur un plateau de cinéma ?

A sa manière, elle représente magnifiquement l’un des deux défauts majeurs de la presse française, celui qui consiste à confondre systématiquement information et opinion. Sur France Inter (déjà citée), dans un bulletin d’information : « Jean-François Copé a encore dérapé hier soir. » Encore ? Dérapé ? On n’est évidemment pas obligé d’être d’accord avec les propos de Copé, mais on est prié, dans un premier temps, quand on se prétend journaliste, de les rapporter de manière neutre. L’autre défaut est inverse : il consiste à ne pas proposer des « données corrigées » pour tel ou tel phénomène. Pour les cinquante ans de James Bond au cinéma, le Figaro, dont la créativité et l’imagination m’étonneront toujours, a eu l’idée d’organiser sur Internet un sondage sur le thème « Quel est votre interprète préféré de James Bond ? » Résultats avancés comme vérité d’Évangile : 1. Sean Connery ; 2. Daniel Craig. L’idée que ces deux messieurs soient classés ainsi, très paresseusement, très amnésiquement, tout simplement parce que l’un fut le premier et l’autre est le dernier ne semble pas avoir traversé la tête de l’auteur de l’article.

Depuis que j’habite mon quartier, autrement dit depuis vingt ans, cinq points de presse ont disparu dans un rayon de deux cents mètres. Je ne pleure pas trop cette disparition quand je pense qu’elle aura permis de facto de limiter la diffusion de telles approximations.

SWIKIDIKIÉ <> J’aime beaucoup entendre Gilles Kepel, homme érudit, cultivé, mesuré, mais, outre le fait qu’il a l’air d’ignorer que le mot testicule est un mot masculin, je ne puis totalement approuver son analyse des caricatures parues dans Charlie Hebdo. Précisons d’abord que je ne les ai pas vues, pas plus que je n’ai vu le film, pas plus que je n’ai vu les avions du 11 Septembre s’encastrer dans les Twin Towers : c’est mon snobisme ; à une époque où tout le monde se vante d’avoir vu, je pense, sincèrement, qu’il y a un certain nombre de choses qu’on n’a pas besoin de voir. Je suis sûr que le film est sans aucun intérêt, et j’ai toujours pensé que Charlie Hebdo présentait des articles plutôt mous du genou dans leur argumentation. Je n’ai donc aucune envie a priori de défendre l’un ou l’autre. Mais ce qui me laisse un peu songeur donc, même si, formellement, il semble inattaquable, c’est le raisonnement de Kepel : on a le droit, explique-t-il, de critiquer les religions, toutes les religions, mais on n’a pas le droit, sous couvert de telles critiques, d’humilier des individus ; de dire à des gens qu’ils sont idiots et méprisables parce qu’ils ont telle ou telle croyance. Rien de spécieux là-dedans, donc, si ce n’est qu’il me semble que cela revient à sous-estimer la croyance des vrais croyants. En deux mots, si ceux-ci sont sûrs de leur bon droit, ils devraient reprendre la fameuse citation de Courteline : « Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est un plaisir de fin gourmet. » On me pardonnera l’aspect un peu dérisoire de mon exemple, mais je sais que certains de mes élèves m’ont pris, sinon pour un abruti, du moins pour un imposteur, chaque fois que je faisais allusion à tel ou tel film en expliquant Virgile ou Ovide. Bien sûr, le fait de sentir ou de connaître leur hostilité n’était pas agréable, mais cela ne m’a jamais détourné de mes principes. Non pas à cause d’une stupide vanité personnelle, mais parce que, au bout de plusieurs décennies d’enseignement, la conviction s’est installée en moi que, dans certaines occasions, non seulement on peut, mais même on doit parler d’Alien de Ridley Scott quand on explique l’Énéide. Et je me suis dit que, l’enseignement étant, pour reprendre le mot d’un de mes collègues philosophes, « une bombe à retardement », mes ennemis finiraient un jour par comprendre que ma vision de la culture était la bonne. Pas tous, bien sûr. But you can’t win’em all.

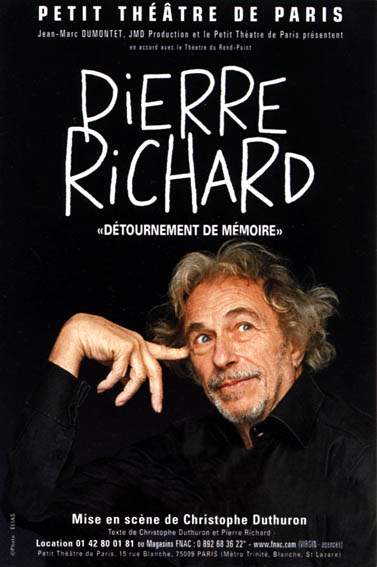

ARS GRATIA ARTIS <> Êtes-vous bien assis ? France Inter reprend dans un bulletin d’informations les conclusions d’une étude américaine qui donne le vertige : Internet rendrait la mémoire paresseuse. Si l’on demande à deux groupes de « mémoriser » (quel mot abominable !) une phrase, celui à qui l’on a précisé que la phrase en question était enregistrée dans le disque dur d’un ordinateur s’en souviendra moins bien. Plus intéressant dans cette étude : la multiplicité des sollicitations sur les écrans des sites nuirait à la gymnastique de la mémoire immédiate, et, par voie de conséquence, au développement de la mémoire tout court. Soit. Mais nous retrouvons déjà tout cela dans le Phèdre de Platon avec le mythe de Thot où l’on voit un roi calmer les ardeurs d’un tout frétillant courtisan qui vient lui présenter une invention révolutionnaire : l’écriture ! Machine à faire des paresseux, juge-t-il immédiatement. Je pense toujours, dans le même ordre d’idée, que l’on ne regardait pas au XVIIIe siècle et au XIXe les tableaux de peinture comme on les regarde aujourd’hui. Aujourd’hui, une fois la visite du musée terminée, on peut acheter une carte postale ou, mieux encore, le catalogue de l’exposition. On peut, d’une certaine manière, rapporter la Joconde ou le Cri chez soi. Pendant longtemps, il fallait se contenter de les stocker dans sa mémoire.

Accuser l’homme de céder à la paresse, c’est finalement lui refuser son trait le plus humain — sans même parler du fait qu’il faut constamment faire des efforts pour mettre au point des machines qui soulagent. C’est lui retirer l’art. Car, rappelons-le ici, art — et probablement ordre — est un mot dont la racine signifie prolongement. Revoyez l’ouverture de 2001 : le grand singe devient homme à partir du moment où il se met à frapper frénétiquement avec l’os qui « allonge » son bras.

*TOPOGRAPHIE [Cette notule, comme les quelques autres précédées d’un astérisque, a été originellement publiée sur le site boojum-mag.net, désormais intégré au site lesalonlittéraire, (http://livre.expeert.com/fr).] <> On en parle encore assez peu en France, mais les journaux britanniques ont publié de nombreux articles sur le livre électronique, et différents témoignages d’utilisateurs. Passons sur le sophisme qui entend prouver l’absence d’avenir de la chose à cause du récent cafouillage qui a fait que, du jour au lendemain, des gens qui croyaient avoir e-acheté la Ferme des animaux d’Orwell se sont retrouvés privés de ce texte, Amazon ayant découvert entre-temps que les droits n’étaient pas disponibles. Cela rappelle le raisonnement d’Alphonse Allais démontrant la dangerosité du tabac en évoquant le cas d’un malheureux assommé par une caisse de cigarettes tombée d’une étagère. Mais, entre les enthousiastes hystériques de l’e-book et ses détracteurs frénétiques, on retiendra les remarques pondérées d’un écrivain britannique expliquant qu’il est déconcerté quand il lit avec ce nouveau procédé. Il a pour habitude, dans ses lectures sur papier imprimé, de ne pas procéder linéairement. En lisant tel passage, il éprouve l’envie de relire tel paragraphe, qu’il peut retrouver aisément parce qu’il se souvient qu’il était plutôt vers le bas sur une page de gauche. En disant cela, il retrouve les théories de Quintilien sur la mnémotechnie, dont l’inventeur aurait été le poète grec Simonide : pour mieux nous souvenir d’un texte, ou pour apprendre par cœur un discours, associons-le à un édifice que nous connaissons bien, et avançons comme nous avancerions dans cet édifice ; l’introduction, ce sera le hall d’entrée ; cet excursus, ce sera le placard sur la droite, et ainsi de suite.

Il y aura sans doute, très vite, des « réflexes » analogues qui se mettront en place avec les livres électroniques, mais peut-être amèneront-ils une nouvelle organisation spatiale de la mémoire et — qui sait ? — modifieront-ils les modes de pensée.

SUPER(RE)LATIF <> Je me souviens encore de l’émerveillement qui fut le mien quand, à l’âge de quinze ans, je trouvai dans une grammaire anglaise la traduction de la phrase It is the second largest city in the United States. « C’est la seconde ville des États-Unis par sa taille. » Je ne suis pas sûr qu’un garçon de mon âge pourrait éprouver aujourd’hui le même émerveillement, puisque l’anglicisme « la deuxième plus grande ville » est en train de s’installer tranquillement dans la langue française. Et je ne sais trop qu’en penser. Dans un premier temps, une telle monstruosité déchire mes tympans de professeur de Lettres. Si on est top, on est top. Il ne saurait y avoir deux sommets à une pyramide. Mais pourquoi pas, après tout ? Le principe consistant à poser l’existence d’un « deuxième meilleur » fait partie de la démocratie à l’anglo-saxonne : égalité des chances pour tous ; idée que le monde n’est pas figé ; que les cartes pourraient être redistribuées ; que le premier n’est pas tout seul. Voilà qui ne déplairait pas à Sénèque et à ses camarades stoïciens. D’ailleurs, si les latinistes veulent bien fouiller dans leur mémoire, ils sont obligés de reconnaître que le latin va encore plus loin que l’anglais dans ce sens : doctissimus quisque, littéralement « chaque plus savant », peut apparaître a priori comme une belle absurdité, mais c’est la manière archiclassique de désigner « les hommes les plus savants ». They are not alone.

En revanche, haro sur le journaliste ou le traducteur d’un de nos grands quotidiens qui, il y a quelques jours, a rendu de façon très douteuse la fameuse réponse d’Unamuno à l’officier franquiste qui venait de hurler devant lui « Viva la muerte ! » Sous la plume de ce fin linguiste, « Venceréis pero no convenceréis » est devenu en français « Vous gagnerez, mais vous ne convaincrez pas ». Et la répétition ? Et la chanson du texte ? Et sa rhétorique, au sens le plus noble du terme ?

Sur France Inter, on préfère parler le français du Moyen Age, et s’obstiner à croire que « Tous les candidats n’ont pas obtenu les suffrages nécessaires » signifie encore, comme dans la Chanson de Roland, « Aucun candidat n’a obtenu… » « Tous n’ont pas obtenu les suffrages » implique, malgré tout, que certains les ont obtenus. Je veux croire que tous les journalistes de France Inter n’ont pas obtenu leurs diplômes dans une pochette-surprise…

BOOMERANG <> En écoutant la radio à 5h. du matin, j’apprends qu’un professeur d’Histoire et Littérature (tiens, d’où sort cette nouvelle discipline ?) a été frappé dans un collège par l’un de ses élèves. Comme j’ai un sale esprit et que je pars du principe que, sauf exception, dans un tel cas une part de la responsabilité, volontaire ou involontaire, incombe au professeur, je me demande ce que celui-ci a bien pu faire ou dire à l’élève pour qu’on en arrive là. Témoignage du professeur : il donnait pendant son cours un tableau de la situation sociale du Maroc ; l’élève, d’origine marocaine, s’est senti humilié par ce tableau qui soulignait les insuffisances du pays de ses parents. Zut alors ! me dis-je, si l’on ne peut plus simplement décrire une situation sans risquer de se faire tabasser !… Et je révise mes positions.

Cependant, comme à 7h. du matin, je n’ai pas encore fini de faire cuire ma compote de pommes, j’entends un nouveau bulletin d’informations. Mêmes phrases pour relater l’événement ; diffusion de la même interview de l’enseignant, mais dans une version plus longue, incluant (perfidement ?) cette fois-ci la phrase suivante : « Je pense que Marouane a été d’autant plus choqué par ce que j’exposais que j’avais en quelque sorte fait de lui mon lieutenant face aux autres élèves de la classe. » Tiens donc ! Son lieutenant ? On transforme sa classe en Bounty et l’on s’étonne de se retrouver ensuite avec les Révoltés du Bounty ? Je crains que mes abominables principes ne soient ici encore une fois confirmés… Quand vous introduisez vous-même une perversion dans le système, ne vous étonnez pas si le système se retourne parfois contre vous.

Une autre phrase rencontrée sur Internet et due au même enseignant m’incite à penser qu’il navigue systématiquement dans l’antipédagogie : « Nous, enseignants, nous avons le mauvais rôle : celui de contraindre [les élèves] à écouter et à apprendre des choses dont ils ne perçoivent pas le sens ni l’intérêt. Il faut mettre ça sur la place publique. En associant les parents, qui ont une responsabilité énorme. » Contraindre ? Quand donc a-t-on pu contraindre qui que ce soit à écouter ?

PRODUITS DÉRIVÉS <> Le génie des génies fait souvent oublier leur génie. Leurs innovations s’imposent si bien qu’assez vite plus personne ne se demande quel en était l’auteur et qu’on a l’impression qu’elles ont toujours été là. Qui sait par exemple aujourd’hui que sentimental était un néologisme en français quand Flaubert imagina son titre l’Éducation sentimentale ? Qui trouve quoi que ce soit d’étrange aux deux premiers vers du Lièvre et la tortue, « Rien ne sert de courir / Il faut partir à point », alors qu’il semble bien que personne avant La Fontaine n’avait dit « partir à point » (on réservait « à point » pour des expressions du type « arriver à point ») ?

Heureusement, la maladresse confondante des écrivaillons qui prétendent poursuivre ou critiquer l’œuvre des grands maîtres est là pour nous prouver le caractère inégalable de ceux-ci. Que ceux qui pensent que le Rire de Bergson n’est pas un ouvrage majeur jettent donc un coup d’œil sur le pamphlet d’un certain Henri Roorda (poulain, nous dit-on, d’Alphonse Allais) intitulé le Rire et les rieurs, publié en 1925 et récemment réédité chez Mille et une nuits (n° 587). Les critiques adressées à Bergson y sont d’une telle faiblesse, d’un tel infantilisme qu’elles sont pitoyables. Bergson a tort de dire que la répétition fait rire, nous explique Roorda. Un personnage qui change constamment d’avis fait tout autant rire qu’un personnage hanté par une idée fixe. Allons, élève Roorda, est-il si difficile de comprendre qu’une instabilité permanente se situe du côté de la répétition ? Que ceux qui ne voient pas l’ampleur de la pensée de Poe lisent certaines aventures de Dupin que des petits finauds ont cru bon d’ajouter au trio officiel (Double assassinat dans la rue Morgue, la Lettre volée, le Mystère de Marie Roget) : si quelques épisodes du Retour du Chevalier Dupin de M. Harrison peuvent à la rigueur passer, la Dernière enquête du Chevalier Dupin de Fabrice Bourland a bien raison d’être la dernière. Si le point de départ est intéressant et a priori astucieux — Dupin essaie d’éclaircir les circonstances de la mort de Nerval —, le dénouement est d’une inadmissible confusion et résout tout, autrement dit ne résout strictement rien, en sortant la carte du fantastique. Cela tombe d’autant plus mal que Poe, à travers Dupin, avait essayé de définir le fonctionnement mathématique de l’intelligence humaine !

Pour les lecteurs masochistes, Bourland a aussi commis un faux « Sherlock Holmes », publié comme les deux ouvrages qu’on vient de citer chez 10/18.

A CONTRARIO <> Les compagnies de DVD qui incluent dans les boîtiers des prospectus mettant en garde contre l’achat de DVD pirates ne sont pas bonnes pédagogues, même si elles insistent beaucoup plus sur la mauvaise qualité de ces produits que sur l’illégalité de la chose. Elles n’ont en effet pas compris que, si la pédagogie consiste à éviter que l’élève ne commette une erreur, elle doit aussi de temps en temps laisser celui-ci commettre une erreur, car seules sont profitables les leçons par soi-même acquises, sans parler du fait qu’une interdiction venant de l’extérieur confère souvent à son objet l’attrait du fruit défendu. Quand donc l’acheteur de ces DVD (qui sont en fait des CD) vendus à la sauvette dans le métro et sur les marchés aura constaté que celui du dernier Van Damme, Six Bullets, se réduit à cinquante-huit minutes (la première demi-heure manque), que celui d’Intouchables devient insupportablement flou dans le dernier quart d’heure, et que le son du Choc des Titans est parfaitement inaudible, l’acheteur donc, autrement dit le gogo, jurera sans doute qu’on ne l’y reprendra plus. Certains marchands de DVD légaux vous expliquent qu’une large partie du public n’est pas gênée par ces imperfections techniques et qu’ils sont donc victimes d’un important manque à gagner. On nous permettra de penser que c’est le cas quand un film est intrinsèquement médiocre. Un peu plus, un peu moins… Si le film est bon, le désir de le (re)voir sous une forme humaine, décente, ne s’imposera-t-il de lui-même ?

GOULDEN YEARS <> C’est paradoxalement non sans plaisir que je vois un vieux camarade refuser le CD de Glenn Gould que je propose généreusement de lui offrir. « J’ai eu ma période Glenn Gould dans les années quatre-vingt, m’explique-t-il, mais il ne m’intéresse plus du tout. » Moi, je n’ai jamais eu ma période Gould, tant il m’a semblé dès le départ que ce pianiste avait seulement retenu « machine à coudre » dans l’expression divine machine à coudre et avait fait totalement fi de l’aspect religieux de saint Jean-Sébastien.

ROME EST TOUJOURS DANS ROME <> Médiathécaire. Il a tout lu, tout vu, connaît son « stock » par cœur. Quand je lui demande s’il a les œuvres latines de Pétrarque, il me tend immédiatement les œuvres en prose et me prie d’attendre trois minutes, au terme desquelles il revient avec les œuvres en vers. Mais, malgré toute cette ouverture d’esprit, il n’a pas voulu voir les deux derniers films de Woody Allen, parce qu’on lui a dit qu’ils présentaient de Paris et Rome des visions de cartes postales. So what ? Va-t-on, pour le simple plaisir d’être original, tourner une scène dans un couloir d’immeuble parisien qui pourrait être n’importe quel couloir d’immeuble dans le monde ? Et n’est-ce pas gentiment mépriser une grande partie de l’humanité qu’imaginer que tous nos frères humains ont eu les moyens de venir voir in situ la Tour Eiffel ou « la Machine à écrire » ? Je remercie d’avance quiconque pourra m’aider à retrouver l’auteur de cette formule que j’ai apprise par cœur, mais en en oubliant scandaleusement la source : « Il ne faut pas dire du mal des clichés, car il faut beaucoup de temps pour construire un cliché. » Ce monsieur avait visiblement le sens de l’histoire.

EMOTION IMPOSSIBLE <> La rentrée scolaire a eu lieu il y a moins d’un mois : j’aimerais que l’on fît recopier cinq cents fois par mes jeunes collègues, et même par certains vieux, ces quelques lignes de Todorov que je retrouve un peu par hasard dans l’un des entretiens qu’il a accordés à Catherine Portevin et qui composent le volume Devoirs et délices — Une Vie de passeur : « Plutôt que les œuvres, les enfants apprennent les figures de rhétorique, les différents points de vue que l’on peut adopter dans un récit, telle ou telle forme poétique. Or ces notions ne sont intéressantes qu’en tant qu’outil, en vue d’accéder au sens. L’essentiel est ailleurs : on devrait être bouleversé par la littérature, donc par la pensée, par la beauté… »

Voilà qui n’est pas sans me rappeler l’étonnement que j’éprouvai il y a trente ans quand je me rendis aux studios de Pinewood pour interviewer les responsables des effets spéciaux du Superman de Richard Donner. Je croyais que ces messieurs allaient me parler de front projections, de matte paintings,d’images de synthèses, de caches et de contre-caches, de trucs pour effacer des câbles sur l’écran… Eh bien, non : ils me parlaient d’abord, et même ensuite, du scénario et du ton du film.

*PLIZ <> Authentiquement licencieux, mais tout aussi maladroit linguistiquement, ce spam vantant les vertus d’un produit censé requinquer les messieurs : « Vous pourrez s’il vous plaît votre dame plus souvent. » Les anglicistes auront redressé d’eux-mêmes.

*LA VIE DES AUTRES <> Je vois dans la librairie qui jouxte (mais si, je vous assure qu’elle jouxte) mon lycée que le roman de Kressman-Taylor Inconnu à cette adresse est définitivement devenu un ouvrage scolaire, un classique, puisqu’il y en a de pleines piles à même le sol. Je n’ai jamais compris le succès de cette œuvre que j’ai toujours trouvée assez méprisable. On connaît le sujet de ce roman épistolaire. Famille juive qui fuit l’Allemagne pour échapper aux persécutions, mais qui, arrivée aux États-Unis, envoie des lettres aux voisins chrétiens demeurés bien entendu en Allemagne. Les réponses de ceux-ci se font de plus en plus froides ; ils finissent même par demander expressément qu’on ne leur écrive plus. Mais la famille juive continue de correspondre comme si de rien n’était, jusqu’au jour où une lettre lui revient avec la mention « Inconnu à cette adresse ». Traduction : la famille chrétienne a été embarquée par quelque Gestapo à cause des relations épistolaires qu’elle continuait d’entretenir avec une famille juive. Certes, cette histoire est là pour montrer que le système totalitaire finit toujours par se refermer sur ses propres représentants. Mais peut-on pour autant accepter le sadisme tranquille de la famille juive qui, qu’on le veuille ou non, se sert pour triompher de l’ennemi des armes de cet ennemi même ? Il ne semble pas que cette question morale inquiète beaucoup les Français.

Dans le même ordre d’idée, même si la faute est moindre, j’ai toujours été très agacé par cette séquence du Chagrin et la pitié dans laquelle le réalisateur, Marcel Ophüls, met sur la sellette un commerçant nommé Klein qui a fait paraître pendant la guerre une petite annonce dans un journal pour informer ses clients que, malgré son nom, il n’était pas juif. Certes, le geste n’est pas très glorieux et manque singulièrement de panache. Mais faut-il vraiment accuser ce monsieur de n’avoir pas été un héros et d’avoir voulu simplement sauver sa peau ?

*IDIOT VISUEL <> Cinquantième anniversaire de James Bond au cinéma, mais, répétons-le pour les profanes, Sean Connery n’a pas été le premier acteur à incarner 007. Premier « Bond » jamais porté à l’écran ? Casino Royale. Mais non, pas celui de Daniel Craig. Non pas non plus le pastiche de 1969 avec David Niven dans le rôle de. Le premier, ce fut une adaptation télévisée d’une heure interprétée en live par des comédiens à la télévision américaine en 1954. Avec, pour interpréter le héros Jimmy (sic) Bond, Barry Nelson. Cette perle rare a été publiée en dvd par un éditeur français indépendant et astucieux, mais il vaudra mieux ne pas faire attention aux sous-titres. Dans un dialogue entre Bond et un « contact », une réplique est traduite par « Je vous apprendrai l’Utopie. » Avant Roger Moore, la série aurait-elle d’emblée été hantée par Thomas More ? Point du tout : la v.o. dit simplement : « I’ll teach you your job here. » Le traducteur devait avoir beaucoup de travail ce jour-là et avoir fait ses études dans une université cockney. Your job here… Utopia… En allant vite, on peut confondre les deux en anglais. Mais il faut vraiment aller très vite.

*LA BOUE ET L’OR <> Il ne se passait jamais une année scolaire sans que je trouve un prétexte pour raconter à mes élèves la manière dont Méliès avait découvert le principe des trucages cinématographiques. Alors qu’il était en train de filmer une place de Paris, la manivelle de sa caméra se bloqua. Il parvint à la décoincer, mais, entre-temps, le paysage avait changé, et il eut la surprise, lors de la projection, de voir un autobus se métamorphoser en corbillard. Illusionniste de son état, il imagina tout de suite le profit qu’il pourrait tirer de cette « erreur » sur un écran : les « trucages » étaient nés. Bien souvent, la création artistique n’est pas tant la réalisation d’un véritable projet que la capacité d’intégrer, voire d’amplifier, un élément imprévu et même a priori importun. Je dispose d’une autre anecdote depuis que j’ai lu une interview du musicien de jazz Herbie Hancock dans le supplément du Telegraph et dans laquelle il évoque ce qu’il doit à son mentor Miles Davis : « I remember I played a real wrong chord at the peak of a great evening when Miles was soloing. He played some notes that made my chord right. He didn’t hear it as a wrong chord, he just heard it as something that had happened and he took the responsibility of making something out of it. And I try to do the same thing myself. — Take whatever happens and try to make it work. »

*PANGLOSS BLUES <> L’étonnante maîtrise des langues étrangères dont font preuve la plupart de nos responsables politiques m’amène à vous offrir une histoire drôle, bilingue. — Un homme travaillant dans une entreprise se rend compte que la promotion à laquelle il aspire ne sera possible que s’il sait parler anglais. Il décide donc de s’inscrire à un cours et se renseigne en ce sens. La première offre sur laquelle il tombe lui paraît sérieuse, mais trop chère. 2500 euros. Non, il n’a pas les moyens. La deuxième est encore trop chère. 1500 euros et une bonne connaissance de l’anglais garantie au bout de trois mois. Non, malheureusement, il n’a toujours pas les moyens. Mais, quelques jours plus tard, il trouve sur une table de café une coupure de journal contenant une publicité promettant l’acquisition d’une maîtrise parfaite de la langue anglaise au bout d’une semaine, pour cinquante euros. Trop beau pour être vrai. Il n’y croit pas, bien sûr. Mais, au point où il en est, il se rend à l’adresse indiquée. Il sonne. La porte s’ouvre. Il demande alors à l’homme qui est en face de lui, et qui ressemble à tout sauf à un pédagogue : « C’est bien ici, le cours d’anglais à cinquante euros ? » Et l’homme lui répond : « If, if. Between, between ! »

MIDI A QUATORZE HEURES <> Je m’étonne qu’un gros achat effectué chez Auchan et réglé avec ma carte bancaire il y a plus d’un mois n’ait toujours pas été débité et je téléphone donc au magasin. « C’est normal, me répond-on aussitôt, puisque vous avez un compte comptant-différé. » Il est des jours où je me dis que le fait d’avoir enseigné les lettres pendant quarante ans nuit à ma compréhension du français.

BOOK MAKERS <> Série d’affiches 120 x 160 sur les abribus pour promouvoir le nouveau roman de J.K. Rawlin. Il y avait une place à prendre, elle l’a prise — et on ne voit pas pourquoi elle ne l’aurait pas fait, même si ses Harry Potter me tombent littéralement des mains (il faut dire qu’ils sont si épais et si lourds que le contraire serait étonnant). Au-delà du cas de Ms. Rawlin, je vois la condition du livre aujourd’hui, et le vieux schnock en moi se prend à regretter le temps où une loi interdisait de faire pour les livres des campagnes publicitaires du même type que celles qu’on pouvait convevoir pour une lessive ou pour une marque de jambon. C’était, je crois, reconnaître et affirmer que la part spirituelle d’un ouvrage littéraire était incompatible avec la notion même de marketing. Mais je sens bien que je date. Et ma mémoire facétieuse me rappelle que Victor Hugo lui-même avait osé déclaré : « Les Contemplations paieront Hauteville House [sa maison de Guernesey]. »

SEX AND THE CITY <> Une petite note de bas de page pour compléter ce que j’ai pu dire ailleurs sur l’insoluble question de l’emploi d’un article féminin dans une expression telle que Madame la Ministre. On me parle à la radio de « la nouvelle Première ministre du Canada » ; j’ai beau faire tous les efforts mentaux possibles et imaginables, je ne comprends cette formule qu’en référence à une précédente Première ministre, de sexe féminin. Or il est évident, étant donné le contexte, qu’il s’agit du nouveau Premier ministre du Canada, qui se trouve être — accessoirement… — de sexe féminin. Je redis donc ici que cette question me paraît insoluble. Si insoluble, même, que les Anglo-Saxons, après avoir longtemps employé le mot actress, ont aujourd’hui tendance à employer le mot actor même lorsqu’ils parlent d’actrices.

INK LINK <> Sa voix cassante me la rend antipathique au bout de quinze secondes. Elle débite, pour assurer la promotion de son livre (un roman de la rentrée — un de plus…), un « argumentaire » qui est peut-être sincère, mais qu’elle a visiblement appris par cœur. Et très vite, elle me porte l’estocade en déclarant : « L’écriture peut faire du lien », formule qui contient pour moi trois fautes de français pour le prix d’une. Du lien ? Cet indéfini me rappelle la remarque d’un camarade australien qui m’expliquait qu’il avait toujours eu envie, face à une enseigne « Sex Shop », d’entrer dans la boutique pour demander : « May I have a pound of sex, please ? » S’ajoutedans cette abominable entreprise de « concrétisation » l’emploi du verbe faire, à peu près aussi sexyque celui qu’on peut trouver dans une expression telle que « quand je serai grand, je ferai professeur de Lettres ». Enfin, first but not least, ce mot écriture me reste en travers de la gorge. Quand j’étais au lycée — il y a juste un tout petit demi-siècle —, il ne pouvait désigner que la manière physique de tracer des lettres sur une feuille de papier. Il a insidieusement infléchi son sens sous prétexte qu’il n’y avait pas de terme en français pour désigner l’acte d’écrire ou la chose écrite, alors que, parallèlement, il y avait le mot littérature. Raisonnement spécieux et approximatif, puisque la littérature est déjà imprimée et a une réalité physique, tandis que l’écriture (au sens moderne que veut avoir ce mot) est un processus (pardon, soyons totalement moderne, un process), et donc, dans une très large mesure, une énigme insoluble. Et c’est pourquoi j’eusse aiméque cette opération demeurât innommable.

JUSTICE <> On peut très bien ne pas voir Elle s’appelle Ruby (en v.o. : Ruby Sparks), comédie américaine très lourde qui se croit obligée d’aller chercher le mythe de Pygmalion et Galatée pour poser une évidence connue de tous depuis des siècles, à savoir que nous n’aimons pas une personne, mais l’image que nous nous faisons de cette personne. Une bonne surprise toutefois : pour affirmer son délicieux snobisme, ce film est à plusieurs reprises accompagné de tubes français (ou francophones) datant de trois ou quatre décennies. Among which « Quand tu es là, là, là… » de Sylvie Vartan. Chantait-elle bien ? Non. Elle était même un brin vulgaire. Mais quelle énergie, mes aïeux ! quelle volonté ! quelle décision ! Il est toujours facile de faire des prophéties après l’événement, mais on se dit en réentendant ces notes aujourd’hui que cette jeune fille ne pouvait pas ne pas s’imposer.

ABJECT <> L’auteur de cette compilation est aussi, nous dit-on, un guitariste. Eh bien, qu’il concentre tous ses efforts sur sa guitare et réduise ses ambitions littéraires. Son livre, intitulé Ils sont partis avec panache — Dernières paroles, de Jules César à Jimi Hendrix, est un recueil vaguement ordonné des mots prononcés avant de mourir par telle ou telle célébrité (par certains illustres inconnus aussi, mais des notules, assez bien faites, sont là pour les situer). Au début, on sourit de bon cœur, dans la mesure où l’on sent bien que de tels mots avaient dû être préparés depuis des années par des cabotins qui voulaient jouer un rôle jusqu’au bout. Mais quand on retrouve, coincé entre un chapitre sur les suicidés et un autre — contenant entre autres une inexactitude historique assénée pour le pur plaisir de la gaudriole — sur les messieurs morts entre les bras de leur maîtresse, un chapitre sur les dernières conversations téléphoniques des victimes du 11 Septembre — mortes avec courage, mais sans aucun panache (un tel mot étant très déplacé dans leur cas) —, on se demande si l’auteur, Monsieur Michel Gaillard, ou son éditeur (Seuil, coll. Points) ont déjà entendu parler d’une chose qui s’appelle le bon goût. Ah ! c’était du second degré ? Effectivement, le second degré est souvent de seconde zone.

ALLIANCES <> Comme j’arrive un peu en retard au restaurant (lequel ? — la Manufacture, à Issy-les-Moulineaux), je demande, pour expédier l’affaire assez vite et pour pouvoir rattraper les autres, un hamburger à cheval. Je lis alors une infinie condescendance dans le regard du garçon : « Nous ne faisons pas ce genre de chose… » Eh oui, ici la purée est à l’huile d’olive et la glace ne saurait être qu’à la verveine. Quant au saumon, il est bien entendu servi sur un lit de mangue. Tout cela me rappelle un des moments les plus embarrassants de ma carrière d’enseignant. Connaissant ma passion pour l’anglais, un élève était venu me montrer un de ses devoirs que ma collègue angliciste avait couronné d’un 18 ou d’un 19. Je commence à lire, et j’ai une sensation d’étouffement dès la deuxième ligne, car cet abominable puzzle se compose uniquement d’expressions idiomatiques (par exemple, bone of contention, que l’on traduira en français par « pomme de discorde ») dont l’accumulation débouche sur un néant total. Travail de singe savant, sans aucune véritable pensée. Mais il y a à la Manufacture une véritable harmonie : le vacarme assourdissant dans la salle (puisqu’il n’y a pas d’insonorisation) est à l’image des mélanges culinaires incongrus infligés aux convives.